在环境科学的研究中,我们常常面临一个核心矛盾:宏观的监测数据(如湖水整体的pH值、沉积物的平均氧含量)如同观看一张模糊的卫星地图,它能告诉我们大致的轮廓,却无法揭示局部战场的瞬息万变。许多关键的物理、化学和生物过程,实际上发生在毫米甚至微米尺度的“环境微区"中,例如土壤根际、生物膜表面、沉积物-水界面等。

要破解这些微区的“动态密码",传统采样方法会破坏其精细结构,而大型传感器又因尺寸过大而无能为力。此时,集多参数同步监测与原位捕捉能力于一身的微电极技术,便展现出其“硬核"实力。

想象一下湖底的沉积物:在宏观尺度上,它似乎是均匀的泥层。但在微观尺度下,最上层几毫米的情况却未知:

溶解氧从水体向下扩散,在表层被微生物迅速消耗,形成陡峭的氧梯度。

好氧菌在表层活跃,而随着氧气耗尽,厌氧菌在下方开始进行反硝化、硫酸盐还原等过程。

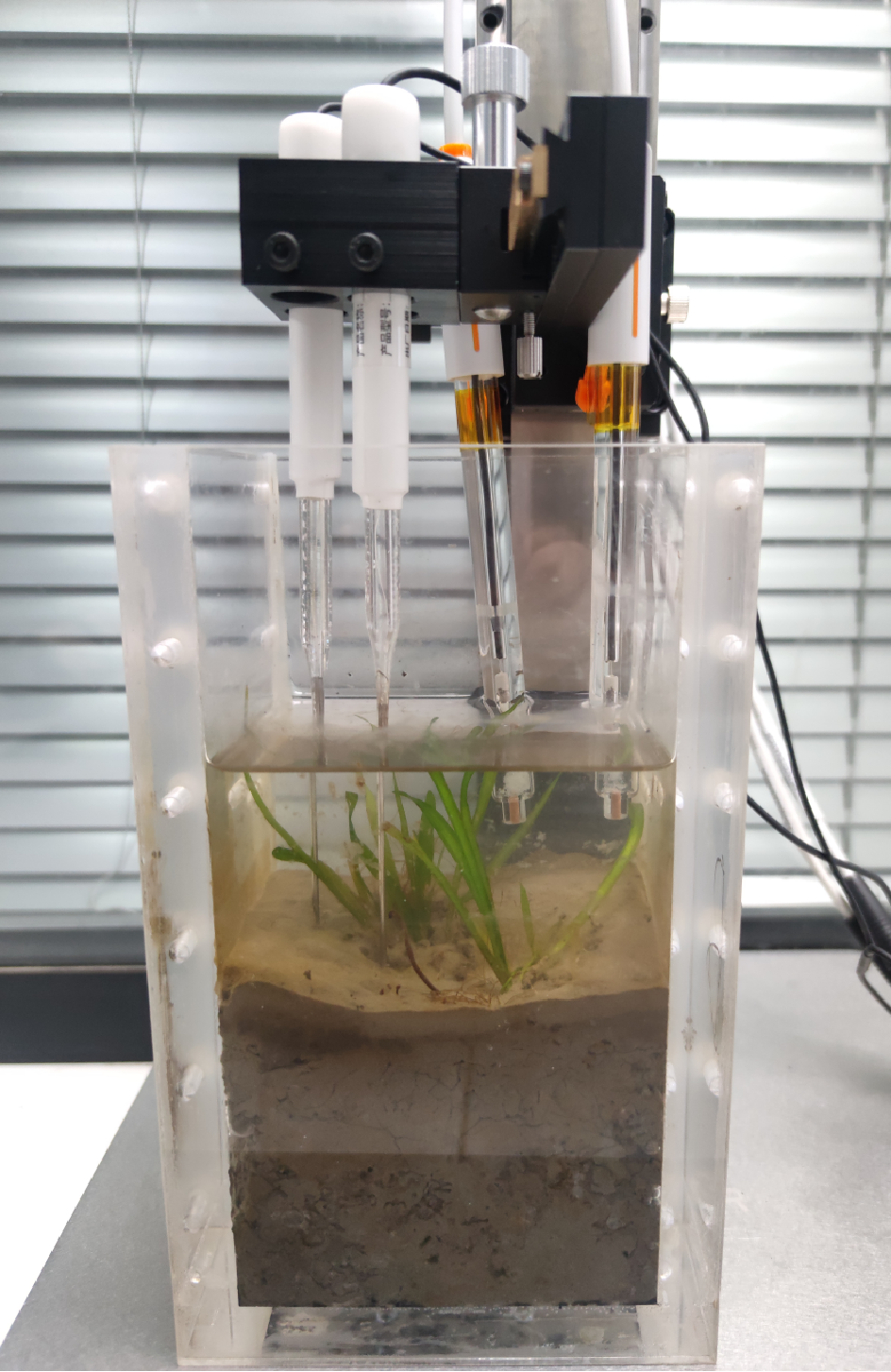

植物根尖的根际区域,根系分泌物会显著改变局部的pH和氧化还原电位,从而影响养分的有效性。

生物膜内部,不同深度的菌群协作,形成了复杂的物质交换网络。

这些微区内,各种参数在极小的空间内剧烈变化、相互耦合,蕴含着揭示环境过程机理的关键“密码"。而微电极,正是破译这些微环境变化。

微电极的探测端直径通常只有几十微米到几百微米,比一根头发丝还要细得多。这种微小的尺寸带来了其核心优势——原位捕捉。

无扰动测量:微电极可以精准地插入生物膜、土壤或沉积物中,而几乎不破坏其原始结构和化学环境。这确保了测量到的是最真实的“现场"数据,而非采样破坏后的人工假象。

高空间分辨率:借助精密的微动平台,微电极可以以毫米级步进进行垂直或水平剖面扫描。这使得描绘出沉积物-水界面处如悬崖般陡峭的氧梯度曲线成为可能,清晰揭示化学分层现象。

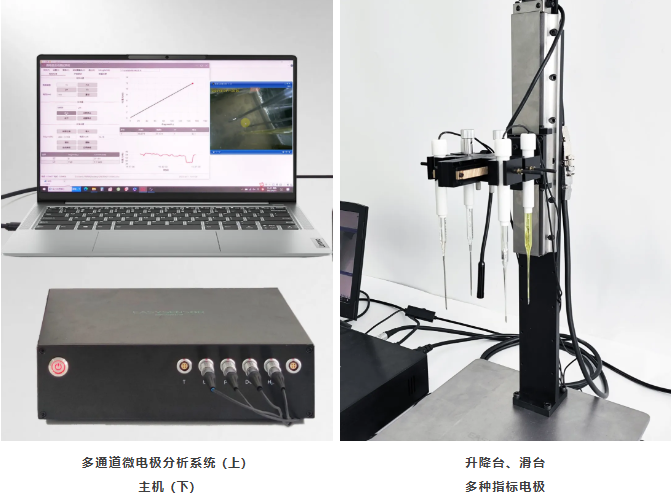

单一参数的信息往往是片面的。环境微区中的过程是联动的,例如硝化过程会消耗氧、产生质子(降低pH),而光合作用则会提升pH和氧含量。因此,同步监测多个参数至关重要。一台先进的多参数微电极系统,可以集成以下一个或多个微传感器于同一探针的探测端或极小的区域内,实现真正意义上的同步测量:

溶解氧:揭示好氧/厌氧过程的边界与强度。

pH:反映酸碱平衡和特定代谢活动(如硝化、酸化)。

氧化还原电位:指示环境的整体电子活性,判断是氧化性还是还原性状态。

硫化氢:直接监测硫酸盐还原菌的有毒副产物。

温度/流速:提供物理环境背景。

当这5个参数的数据在同一时间、同一地点被同步记录时,研究人员能清晰地看到:

耗氧过程与pH下降在空间和时间上的耦合。

硫化氢的出现如何精确对应氧化还原电位的急剧跌落。

环境微区虽小,却是驱动宏观现象的核心引擎。微电极技术凭借其 “5参数同步监测" 的多维感知和 “原位捕捉" 的精准洞察,高效帮助人们理解并调控自然环境提供高分辨率数据。